<命を守る、お口の体操>

こんにちは。福岡県太宰府市の歯科医、太田秀人です。

前回は、「災害時の口腔ケアの方法」と題したお話をしました。災害時に水が少ない時や歯ブラシがない時などにも命を守る、口腔ケアの情報でした。

前回のお話は、こちらをご覧ください。

↓↓

【連載】歯科医「太田秀人」 太宰府から口福(こうふく)を届けます② ~災害時の口腔ケアの方法~

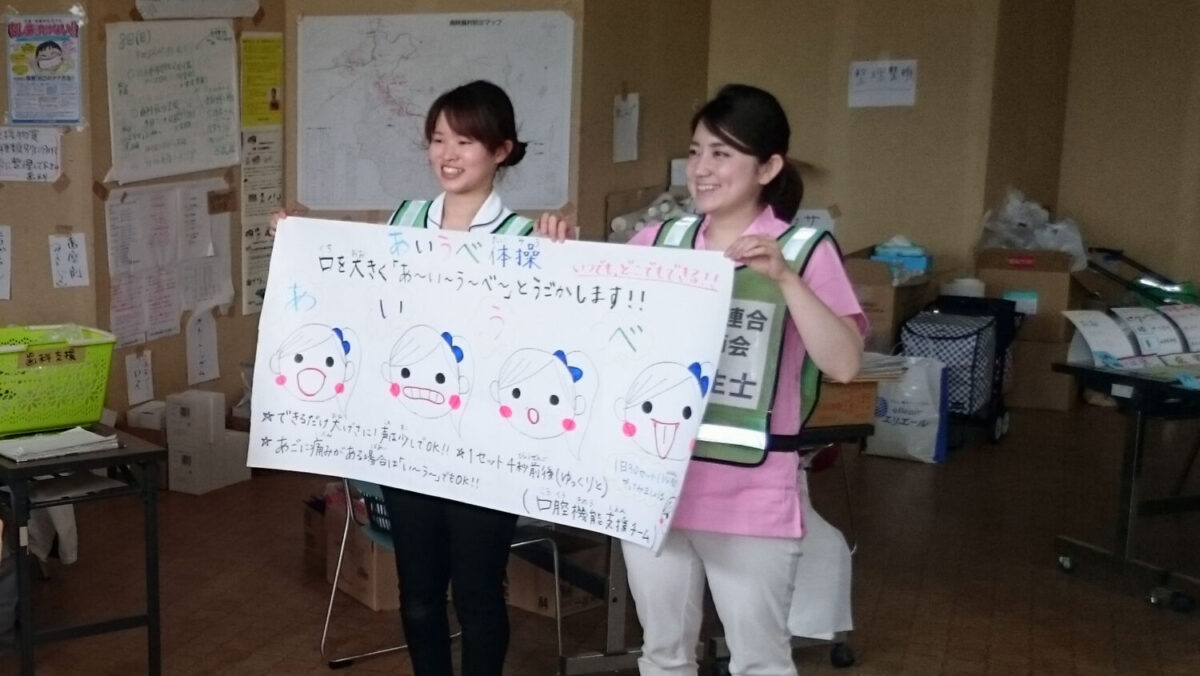

今回は、災害時に避難所生活を快適にし、命を守る効果がある「お口の体操」をご紹介します。

さて、恒例のクイズです。

瓦礫(がれき)などのホコリが舞う被災地や、見ず知らずの人と暮らす避難所で、マスクが無いとします。この時、自分の健康を守るためには、どういう「呼吸法」が重要でしょうか?

①口呼吸 ②鼻呼吸

答えは「②鼻呼吸」です。

口で呼吸すると、空気中の花粉やホコリ、ウイルスなどの異物が喉(のど)の周りや舌の表面に付着し、体内に侵入しやすくなります。逆に、鼻で呼吸をすると、主に鼻毛と鼻の粘膜でこれらの異物をキャッチして排除してくれます。鼻は「天然のマスク」といわれているのです。

次のクイズです。

2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震などの避難所で行われていた「命を守るお口の体操」といえば、次のどれでしょうか?

①唇を閉じ、上下の歯の外側にそって舌をぐるりと回す「ベロ回し体操」

②口を大きく開け、「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音する「パタカラ体操」

③大きくゆっくり「あ~」「い~」「う~」「べ~」と発音する「あいうべ体操」

答えは「③あいうべ体操」です。

これは、福岡県の「みらいクリニック」の内科医、今井一彰(いまい かずあき)先生が考案されました。

唇や頬や舌の筋肉を動かすことで、唾液が出て飲み込みが良くなります。誤嚥を防ぐので、口を清潔に保ち、誤嚥性肺炎による災害関連死を防ぐ効果があると考えられます。

(飲食物や唾液を飲み込むと、本来は食道に入っていきます。「誤嚥」とは、飲食物などが食道ではなく、気管に入り込んでしまうことです。「誤嚥性肺炎」とは、食べ物や唾液に含まれる細菌が、誤って気管から肺に入ることで起きる肺炎のことです。)

①から③に書いたそれぞれの体操は、道具が不要で簡単にできるので、コストパフォーマンスとタイムパフォーマンスに優れています。

その中でも「あいうべ体操」は「口が閉じて口呼吸から鼻呼吸への改善効果が高い」といわれています。

福岡発のこの体操は、普段の学校や介護現場でも「健口体操(けんこうたいそう)」として行われています。

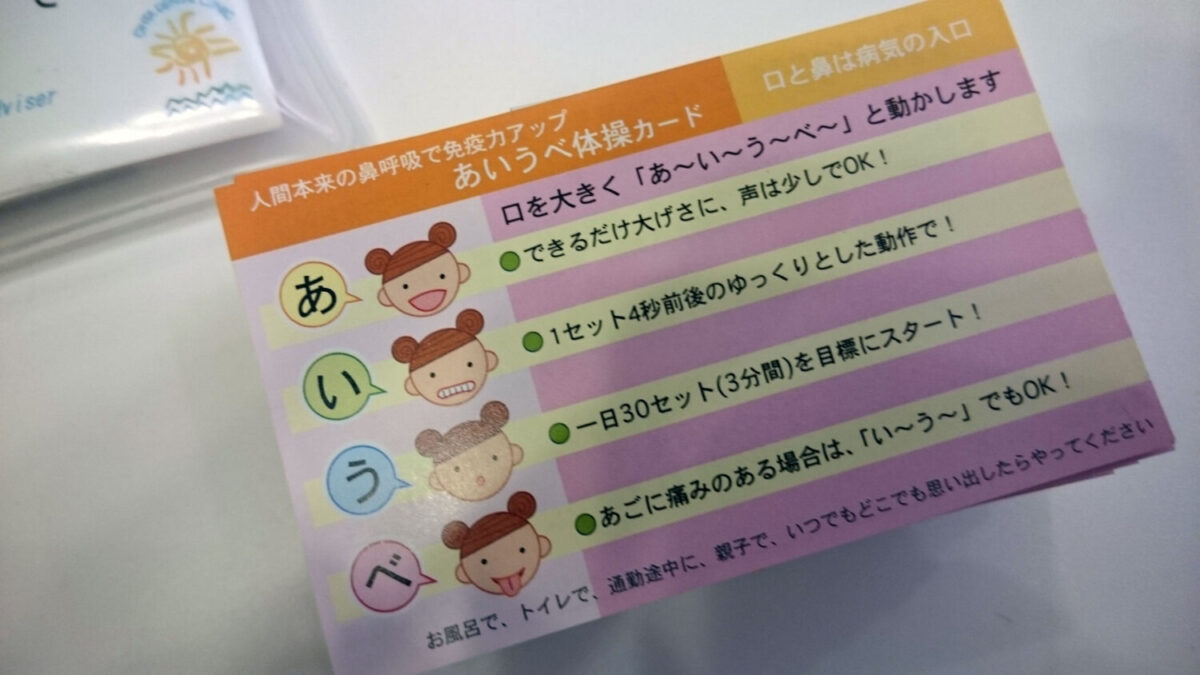

次のような方法です。

「あ」で大きく口を縦に開き、「い」で横に広げ、「う」で唇をタコのように前に突き出し、「べ」で舌を思い切り前に突き出します。これを1回4~5秒間、1日30回、約3分間が目安です。

特徴は、「あ」んしん、「あ」んぜんにでき、副作用はありません。ただし、顎が痛む場合は「い~う~」だけでもOKです。「い」ますぐ、「い」つでも出来ます。避難所では、声を出さなくてもOKです。「う」キウキ、楽しくて、どこでも、誰とでも出来て「べ」んりです。

自分の常備薬がない場合でも、この体操には以下のような不調に幅広い健康効果があることが報告されています。

「あ」トピーや花粉症などのアレルギー。

「い」ンフルエンザや喘息などの呼吸器の病気。

「う」つや倦怠感など、心の不調。

「べ」んぴや潰瘍性大腸炎など、お腹の病気。

これは、自分だけでなく、周りの人にも教えてあげると良さそうですね。

もしさらに効率を重視する方は、「あいうべ歯磨き」も試してみてください。歯ブラシを使って、次のようにして歯を磨きます。

「あ~」で奥歯の上と外側と内側を、「い~」で奥歯の外側と内側を、「う~」で前歯の外側と内側を、「べ~」で舌の表面を奥から手前に磨けます。

このような「口の体操」を避難所生活や日常に取り入れてみましょう。誤嚥性肺炎などの災害関連死を防ぐのに役立ちます。これで、自分や大切な人の命を守りましょう。

【歯科医 太田秀人】

○ 太田秀人 ○

1987年、鳥取県立鳥取西高校卒業。長崎大学歯学部卒業後、2009年に福岡県太宰府市で「おおた歯科クリニック」を開業。2011年の東日本大震災・2016年の熊本地震・2017年の九州北部豪雨などで歯科支援活動を行う。その経験をもとに各地で研修会、講演等を行っている。

関連記事

-300x191.jpeg)