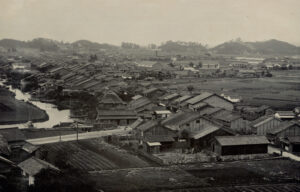

1945年(昭和20年)8月6日、広島に原子爆弾が投下された。当時、広島市長だった粟屋仙吉(あわや・せんきち)は爆死した。広島市民や市役所職員から慕われた市長だった。今年2025年(令和7年)8月6日に、被爆80年を迎える。

粟屋仙吉は青春時代を鳥取県米子町で過ごしている。現在の米子市だ。

仙吉は1893年(明治26年)に宮城県の仙台で生まれた。父、粟屋頴祐(ひですけ)の転勤にともない1902年(明治35年)に米子町へやってきた。

米子に来てからの仙吉は、キリスト教徒だった母に連れられて教会の日曜学校へ通っている。牧師の話に熱心に耳を傾ける子供だった。

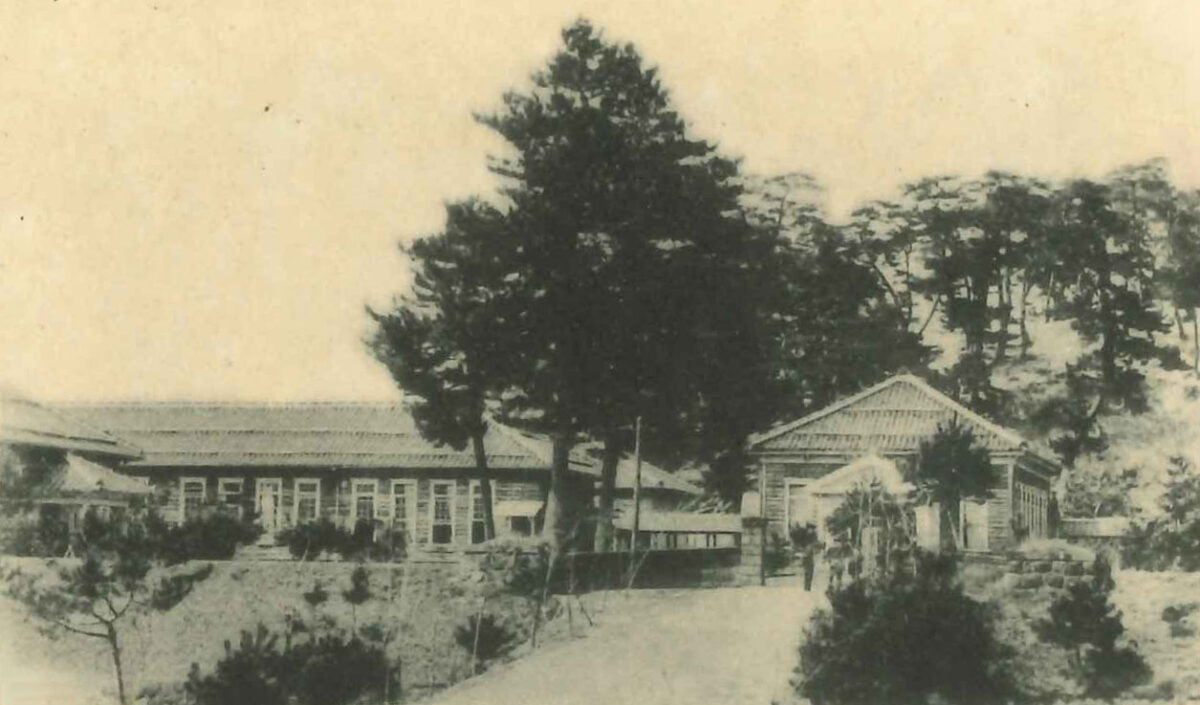

1907年(明治40年)、仙吉は鳥取県立第二中学校(現在の米子東高等学校)に入学した。当時は旧制度の時代で、中学校へは5年間通う。鳥取県立第二中学校は、仙吉の在学中に鳥取県立米子中学校(以下 米子中学校)に改称している。このため卒業は米子中学校となっている。

中学校での仙吉は学業成績が優秀だった。ほとんどの科目で100点満点に近い成績を収めている。

当時の米子中学校では成績の順番でクラス決めが行われていた。1学年に2クラスあり、成績上位のクラスが「東組」で下位のクラスが「西組」とされた。仙吉は3年生と4年生のとき、「東組」だった記録が残る。

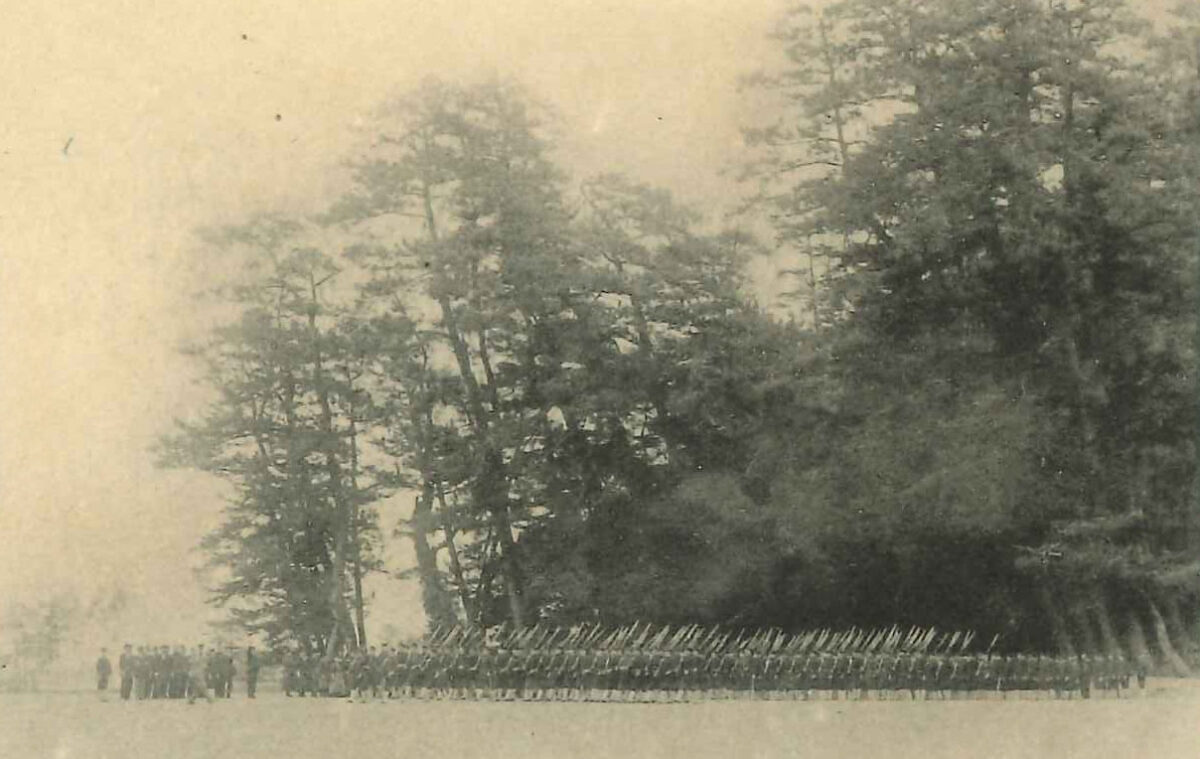

【米子市立山陰歴史館所蔵】

米子中学校には同窓文武会(以下 文武会)という校友会があった。生徒会の前身のようなものと考えるとわかりやすい。生徒を通常会員とし、卒業生は校外会員とされた。職員は特別会員だった。生徒から一定の会費を集めて運営され、部活動は文武会の傘下にあった。

文武会の会誌に「定期試験答案例」と題するページがある。生徒の参考にするために、試験の模範解答が載せられている。定期試験で生徒が実際に提出した答案の中から、参考になりそうな優秀なものを選んで掲載している。仙吉が3年生の2学期定期試験で書いた「漢文」の答案が「定期試験答案例」に選ばれている。

仙吉が書いた、文集への寄稿文が残っている。寄稿文は仙吉が最上級生だった5年生の時に書いたものだ。寄稿文を読むと、仙吉の学問に対する想いがうかがえる。

仙吉は、四季のうち「秋」が最も高尚な季節だと述べている。「秋」が学問に一番適した季節だという。「秋」について、寄稿文を次のように締めくくっている。

「余は此の時を利用して大なる智識と深き趣味とを得んとして無限の希望に満たされて居るのである」

(「智識」は原文ママ)(「余」は「私」の意)

仙吉は中学生時代、柔道部と野球部に所属した。部活動では各学年の各組で「委員」が決められる。仙吉は3年生の時には柔道部の委員をつとめ、4年生では野球部の委員と柔道部の助教になっている。

5年生のときは野球部の委員で主将もつとめた。2年生のとき、庭球部の委員だった記録もある。野球部と柔道部をかけもちして、さらに庭球部に所属した時期もあったと考えられる。

仙吉の部活動生活は、どのようなものであったのか。「明治」という時代を感じる興味深い逸話が残っている。(敬称略)

(②〈部活動編〉につづく)

(注1)

粟屋仙吉が鳥取県立第二中学校に入学した年を、1906年(明治39年)としているインターネットサイトがあります。山陰プレスでは、1903年(明治36年)から1940年(昭和15年)までの一時資料を調査しました。当時の複数の資料や記録から、粟屋仙吉が鳥取県立第二中学校に入学した年は、1907年(明治40年)と考えられます。

(注2)

インターネット上には、粟屋仙吉の父「頴祐」の読み方を「えいすけ」と書いているサイトがあります。

山陰プレスでは、1903年(明治36年)から2025年(令和7年)までの資料や記録を、徹底して調査しました。最も古いものを含めた、すべての記録や資料は「ひですけ」となっています。

「えいすけ」という読み方を見つけることはできませんでした。

(注3)

写真のキャプションに『鳥取懸立米子中學校創立十年紀念はがき』との記載があります。当時のまま「紀念」という漢字を使用しています。誤記ではありません。

関連記事